Desde hace muchas décadas, la literatura peruana ha estado dividida por la dicotomía simbólica que divide a lectores, críticos y escritores. Por un lado, los seguidores de José María Arguedas, y por otro, los de Mario Vargas Llosa. Esta división no es solo por una situación de mera estética literaria, sino también ideológica y cultural. Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, ha desarrollado su obra marcado por una visión liberal del individuo, el conflicto político, la modernización, mientras que Arguedas diseñó una literatura cuya narrativa está profundamente enraizada con lo andino, desde donde reivindica lo indígena, su lengua, su cosmovisión y su dignidad histórica.

No cabe duda de que ambos escritores representan visiones distintas del Perú, casi opuestas, pero igualmente fundamentales para entender su complejidad. Vargas Llosa habla desde lo urbano, lo moderno y lo universal; Arguedas, desde lo rural, lo ancestral y lo colectivo. Cada uno a su modo aporta para que los lectores puedan conocer al Perú moderno, así también al Perú profundo.

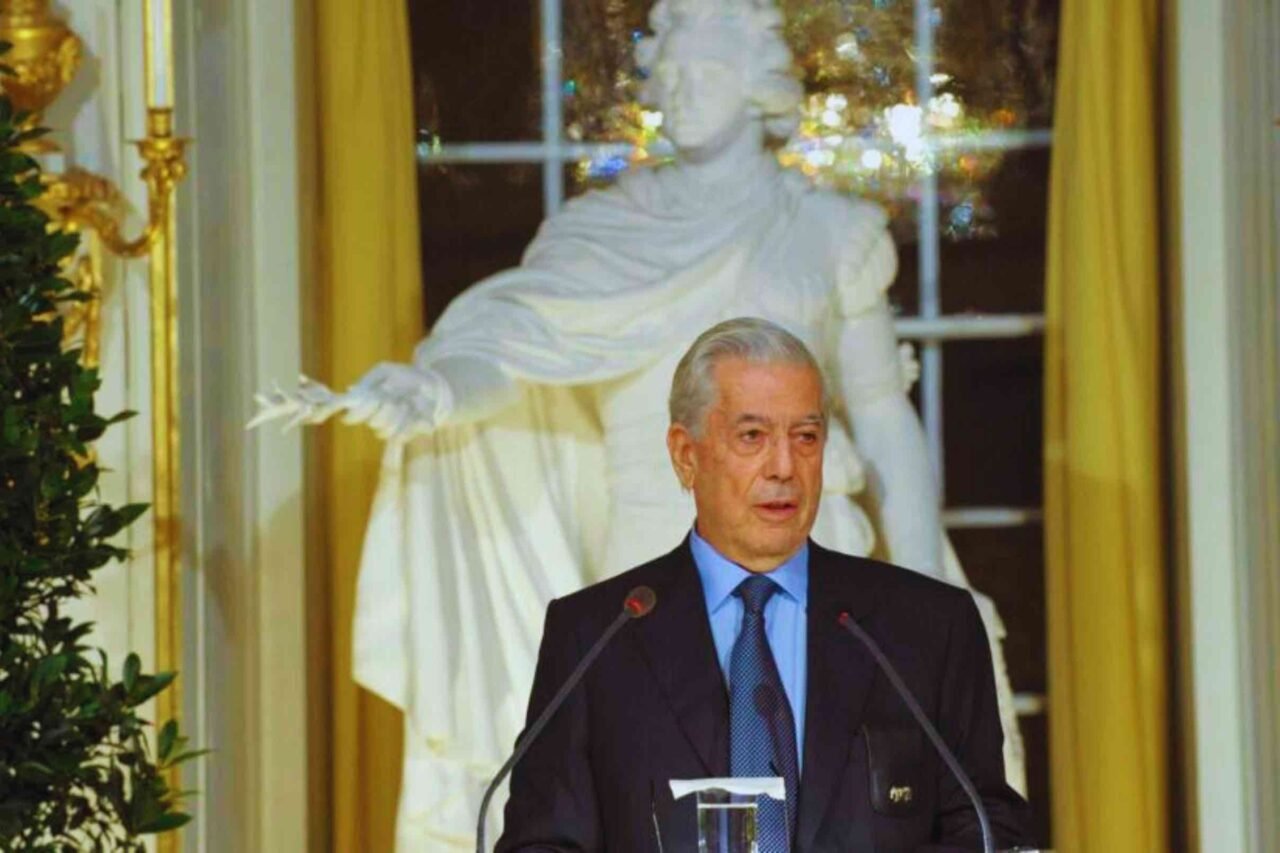

Mucho se ha hablado incluso de la crítica a la literatura de Arguedas que realiza el propio Vargas Llosa en “La utopía arcáica”. Pero así también este grande de la literatura universal, admiraba ciertos postulados del ‘tayta’. Era otoño de 2010 cuando Vargas Llosa se consagraba con el máximo galardón que se le otorga a un escritor. En su ‘Elogio a la lectura y la ficción’ (discurso en la ceremonia de recepción del Premio Nobel de Literatura), no se olvida de Arguedas, ya que lo recuerda y menciona al referirse al Perú como un país de todas las sangres:

“Un compatriota mío, José María Arguedas, llamó al Perú el país de ‘todas las sangres’. No creo que haya fórmula que lo defina mejor. Eso somos y eso llevamos dentro todos los peruanos, nos guste o no: una suma de tradiciones, razas, creencias y culturas procedentes de los cuatro puntos cardinales. A mí me enorgullece sentirme heredero de las culturas prehispánicas que fabricaron los tejidos y mantos de plumas de Nazca y Paracas y los ceramios mochicas o incas que se exhiben en los mejores museos del mundo, de los constructores de Machu Picchu, el Gran Chimú, Chan Chan, Kuelap, Sipán, las huacas de La Bruja y del Sol y de la Luna, y de los españoles que, con sus alforjas, espadas y caballos, trajeron al Perú a Grecia, Roma, la tradición judeocristiana, el Renacimiento, Cervantes, Quevedo y Góngora, y la lengua recia de Castilla que los Andes dulcificaron. Y de que con España llegara también el África con su reciedumbre, su música y su efervescente imaginación a enriquecer la heterogeneidad peruana. Si escarbamos un poco, descubrimos que el Perú, como el Aleph de Borges, es en pequeño formato el mundo entero. ¡Qué extraordinario privilegio el de un país que no tiene una identidad porque las tiene todas!

La conquista de América fue cruel y violenta, como todas las conquistas, desde luego, y debemos criticarla, pero sin olvidar, al hacerlo, que quienes cometieron aquellos despojos y crímenes fueron, en gran número, nuestros bisabuelos y tatarabuelos, los españoles que fueron a América y allí se acriollaron, no los que se quedaron en su tierra. Aquellas críticas, para ser justas, deben ser una autocrítica. Porque, al independizarnos de España, hace doscientos años, quienes asumieron el poder en las antiguas colonias, en vez de redimir al indio y hacerle justicia por los antiguos agravios, siguieron explotándolo con tanta codicia y ferocidad como los conquistadores, y, en algunos países, diezmándolo y exterminándolo. Digámoslo con toda claridad: desde hace dos siglos la emancipación de los indígenas es una responsabilidad exclusivamente nuestra y la hemos incumplido. Ella sigue siendo una asignatura pendiente en toda América Latina. No hay una sola excepción a este oprobio y vergüenza”.

Parte del discurso de Mario Vargas Llosa ante la Academia Sueca en la recepción del Premio Nobel de Literatura en 2010.